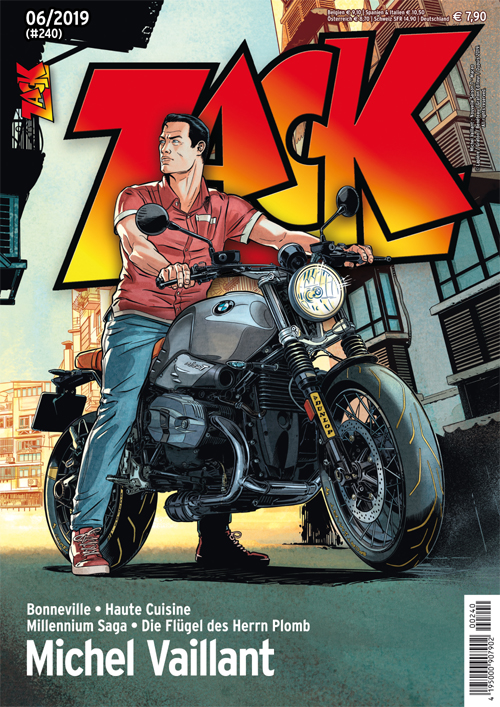

ZACK 240 (Juni 2019)

Herausgeber: Klaus D. Schleiter

Chefredaktion: Georg F. W. Tempel

Verlag MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag

Heft Din A 4 | 84 Seiten | Farbe | 7,90 €

ISSN: 1438-2792

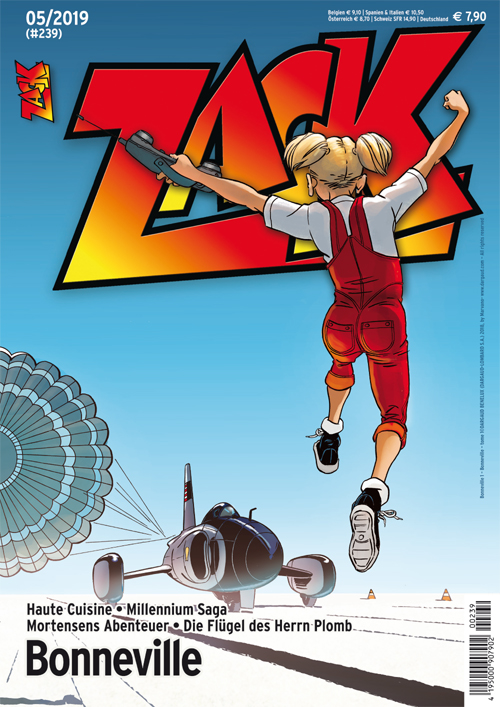

240 Ausgaben ZACK bedeuten 20 Jahre monatliche Unterhaltung, fast 500 Artikel über Themen rund um Comics, hunderte Gewinnspiele, Interviews und vor allem natürlich tausende Seiten mit mehr oder weniger spannenden Comics aus aller Welt. Aber das alles sind eigentlich verfrühte Worte, das „richtige“ Jubiläumsheft kommt ja erst in einem Monat! Es wird 16 zusätzliche Seiten Umfang haben, die mit bisher in Deutschland unveröffentlichten Michel Vaillant Werbecomics gefüllt werden und ein Variant-Cover nur für Abonnenten. Soviel als Ausblick, nun aber zum Inhalt dieser Ausgabe.

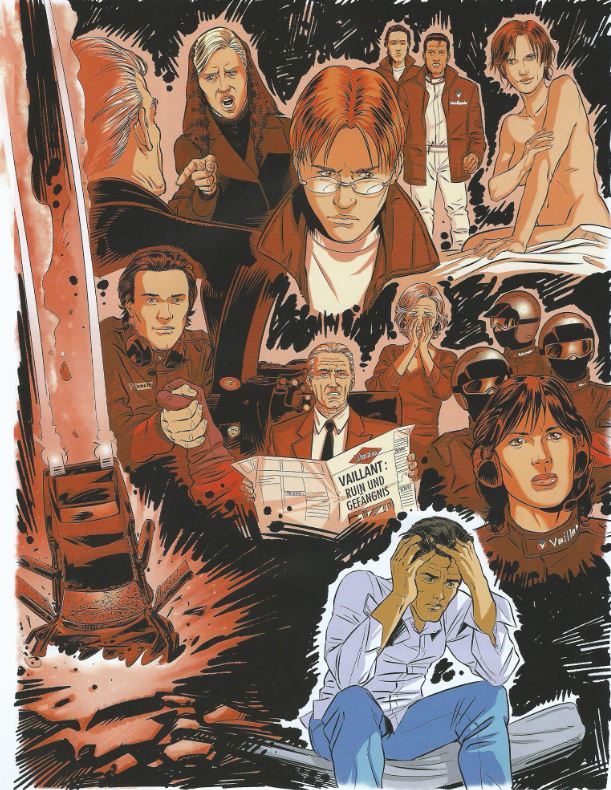

Der Titelheld Michel Vaillant beginnt das siebte Abenteuer der zweiten Staffel im Gefängnis. Nicht jeder kann damit umgehen und so kommt es zu einem folgenschweren Treffen der „Next Generation“ das die Familie wohl noch lange beschäftigen wird. Steve Warson darf sich derweil mit dem Widerspruch zwischen politischem Image und authentischer Selbstdarstellung beschäftigen. Phillippe Graton und Denis Lapière haben mittlerweile den Bogen raus, die klassische Rennfahrerstory hat sich zu einer Mischung aus Krimi, Wirtschaftsthriller und Rennsport entwickelt und damit neue Zielgruppen aufgetan. So kann man eine Serie modernisieren ohne alte Leser*innen zu verlieren und doch den Anschluss halten. Dabei hilft natürlich sehr, dass die Zeichnungen von Benjamin Benéteau ebenfalls sehr behutsam neue Elemente einführen und genügend Anknüpfungspunkte für die alten Erwartungen bieten.

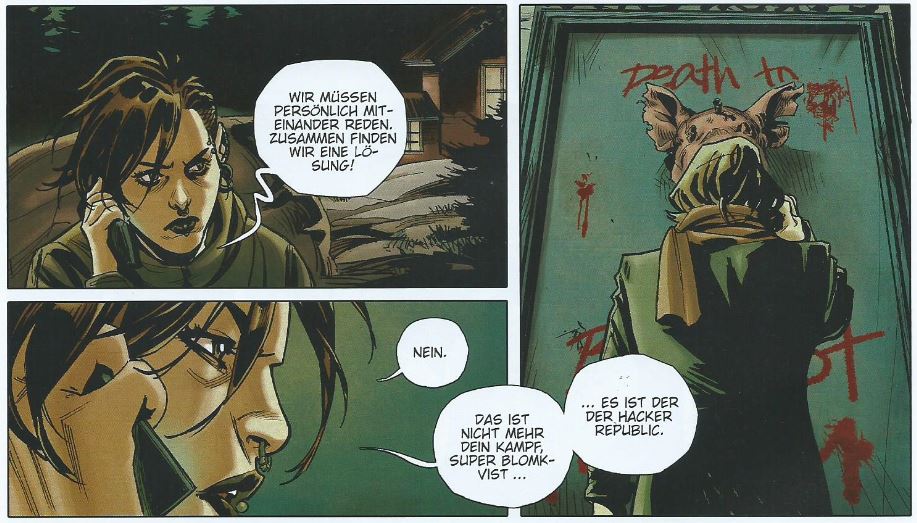

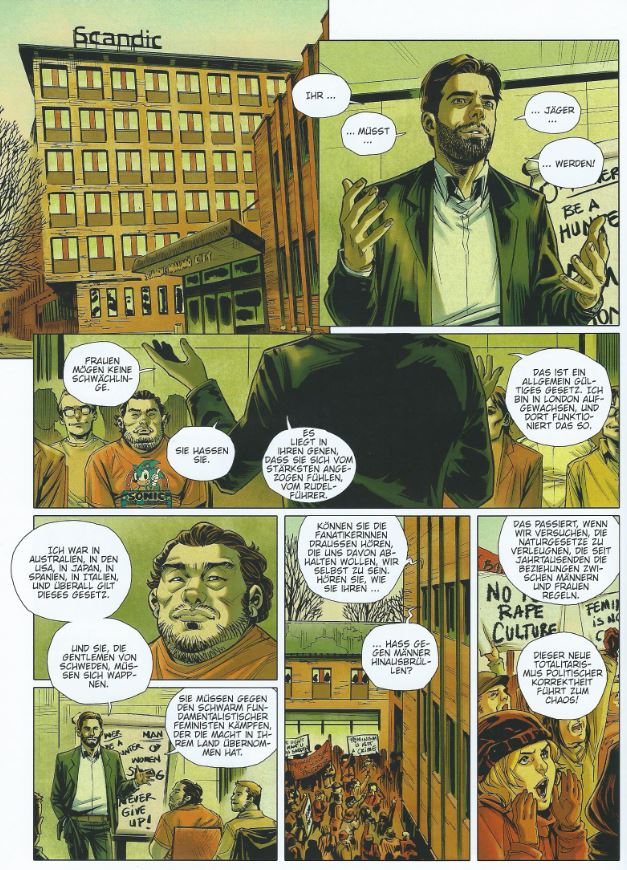

Millenium Saga nähert sich mit dem vierten Teil dem Höhepunkt des ersten Bandes. Lisbeth Salander und ihr Hacker Republic Kollege Rob bekommen es mit bewaffneten, vermummten Besuchern zu tun und müssen zunächst ihre Nachforschungen einstellen um ihr Leben zu retten. Mikael Blomquist hat ganz andere Sorgen. Natürlich stehen seine Ermittlungen gegen Die Republikaner Schwedens im Zusammenhang mit seiner journalistischen Arbeit aber hat er immer noch den internen Rückhalt? Rumberg und Ortega halten das hohe Tempo mit dem sie begonnen haben und haben den Krimiplot, den sie fortschreiben, gut getroffen. Tipp!

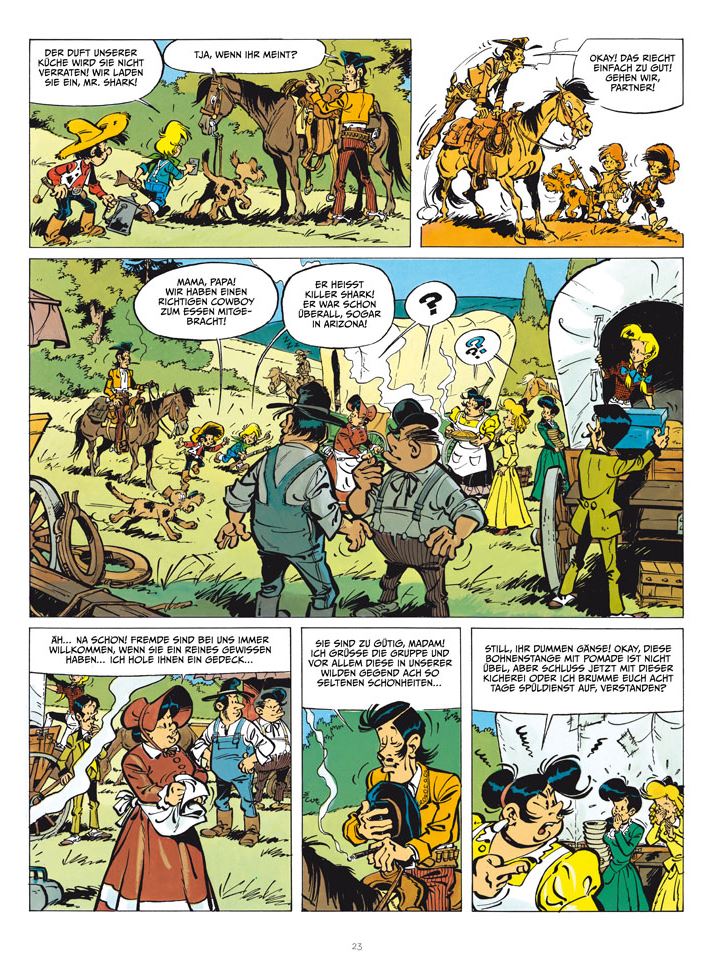

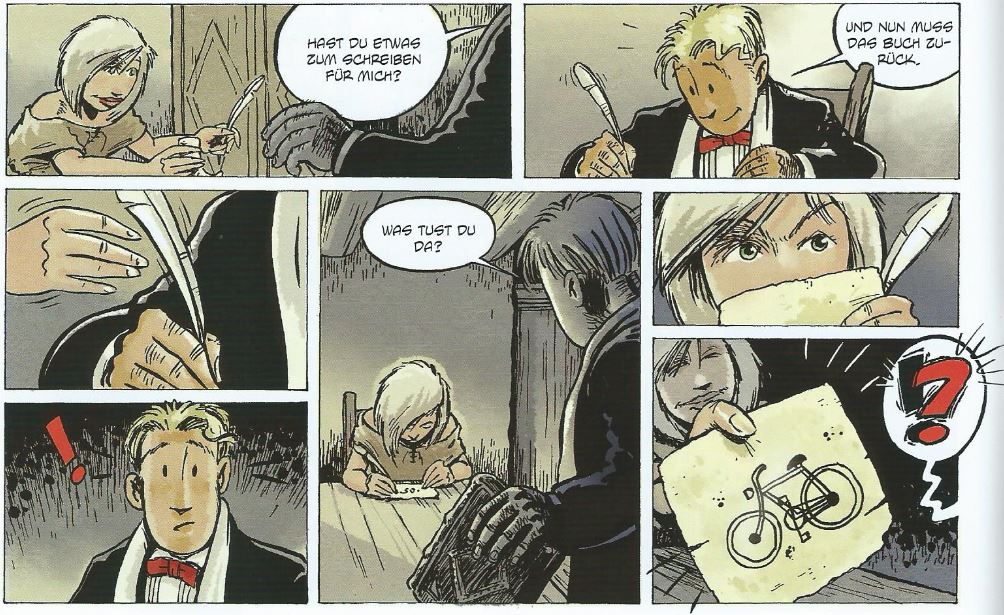

Der dritte Teil der Vorspeise in Haute Cuisine zeigt die Leiden eines Chefs, der sich kein gutes Personal leisten kann und die Kniffe, die trotzdem einen Einkauf bester Ware ermöglichen. Wie lange der Krug wohl noch zum Brunnen gehen kann bis alles in Scherben liegt. Erfrischende Kost der beiden Autorinnen Lehericey und Desmarès, gekonnt umgesetzt von Brahy. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an den Dreien noch lange Spaß haben werden.

Christophe Gibelin versucht weiterhin, die Fäden seiner Flugzeugsabsturzfarce zu entwirren; In die Flügel des Herrn Plomb jagen sich Geheimdienste, Doppelagenten und Polizisten und im Zentrum steht in schönster klassischer Manier der Trottel, der überleben möchte. Obwohl der Plot eigentlich sehr traditionell ist, gelingt es Gibelin, genügend Wendungen einzuflechten, die den Leser auf neue Irrwege führen.

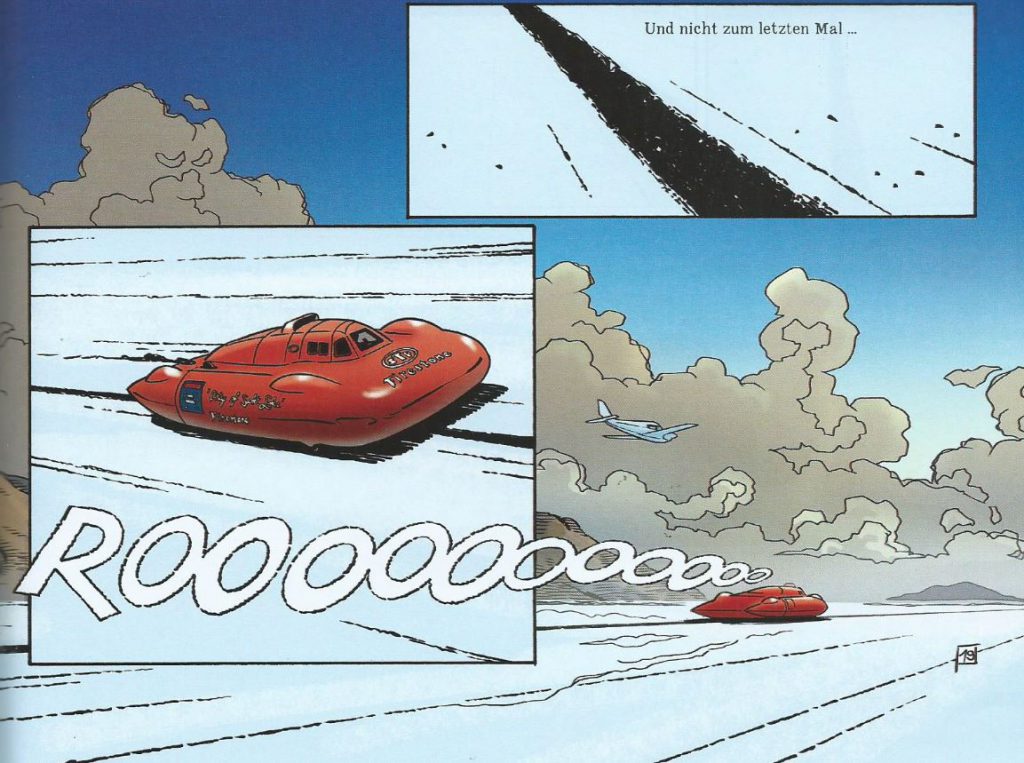

Auch Marvanos Bonneville wird fortgesetzt und so bietet der Rennsport eine schöne Klammer für dieses Heft! Die Meinungen sind vermutlich etwas zweigeteilt, da die Zeichnungen eher Illustrationen zu Erinnerungen und Tagebucheinträgen gleichen, die angeordnet worden sind als klassischen Comic-Panelen. So werden die vielen kleinen Details aber zueinander in Beziehung gesetzt und erlauben eine tiefgreifende Wissensvermittlung über die Geschichte des Geschwindigkeitswettlaufs.

In der Reihe der Interviews mit ehemaligen ZACK-Chefredakteuren ist diesmal Mark O. Fischer an der Reihe. In seine Zeit fielen der Ausbau der ZACK-Edition und damit viele Serien, die das ZACK lange geprägt haben. Dazu kommen dann natürlich noch Rezensionen, News und ein Artikel über die Netflix-Serie Love, Death + Robots, die wie ein reanimiertes Schwermetall wirkt.

Das ZACK bleibt auch im dritten Lebensjahrzehnt eine wichtige Bereicherung der deutschen Comicszene, die im Wesentlichen eine Albenkultur hat. Die Glückwünsche folgen dann im kommenden Monat!

Zum Rennsport gehört oft genug ein Bier. Um fahren zu können sollte es ein alkoholfreies sein! Zum Glück ist auch bei den Craftbrauereien mittlerweile angekommen, dass es nicht immer Alkohol sein muss! Die musikalische Untermalung für einen Genuss der Ausgabe im sonnigen Garten könnte dazu von El Bosso und den Pingpongs kommen.

Abbildungen © 2019 MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag und den jeweiligen Zeichnern und Verlagen