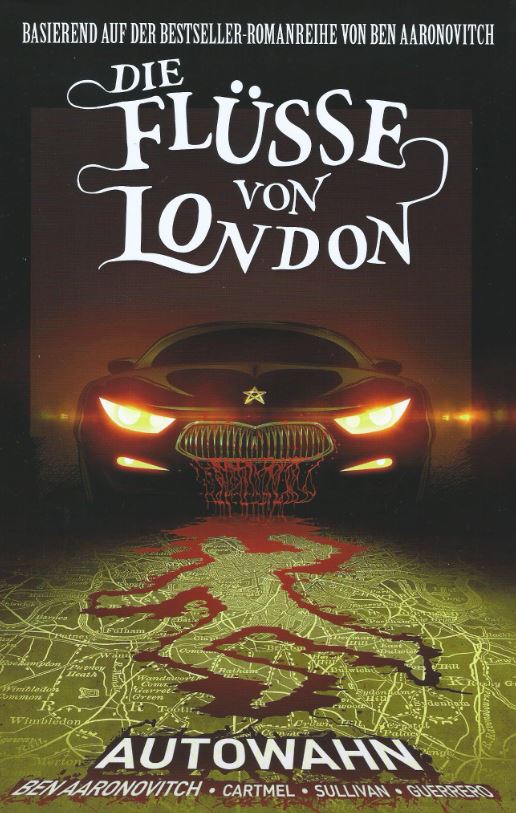

Die Flüsse von London 1 – Autowahn

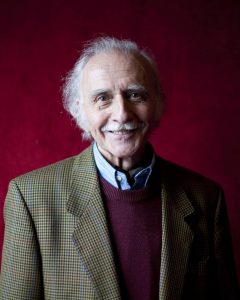

Story: Ben Aaronovitch und Andrew Cartmel

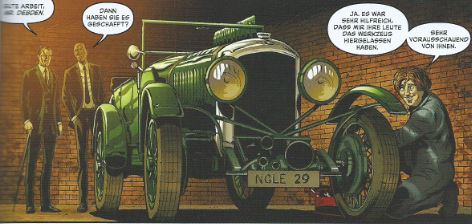

Zeichnungen: Lee Sullivan

Panini Comics

Originaltitel: Rivers of London: Body Work

Prestige | 128 Seiten | Farbe | 17 €

ISBN: 978-3-7416-0915-2

Die Flüsse von London sind als Buchausgabe schon seit langer Zeit fester Bestandteil der Bestsellerlisten. Seit 2016 gibt es bei Titan Comics in England auch eine Comicversion die es im August dieses Jahres auch nach Deutschland geschafft hat. Es handelt sich bei der Comic-Adaption übrigens um neue Abenteuer die die Printreihe ergänzen. Im Original ist gerade der fünfte Band erschienen, um schnellen Nachschub muss man sich also im Erfolgsfall keine Sorgen machen.

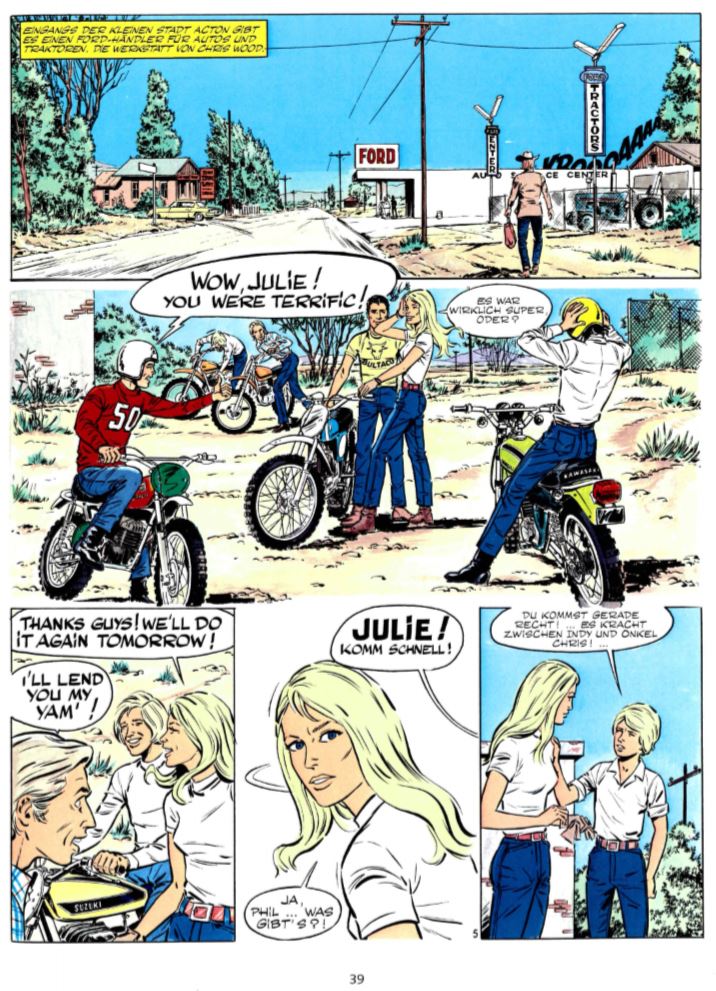

Held der Geschichte ist der Londoner Polizist Peter Grant, der einer besonderen Spezialeinheit, dem Falcon, angehört, die sich um die Fälle kümmert, in denen Magie involviert ist. Während Peter noch ein Teilzeitmagier ist, der zwar in Verbindung zu den Göttinnen der Flüsse steht, spielt sein Chef, Inspector Nightingale in einer ganz anderen Liga.

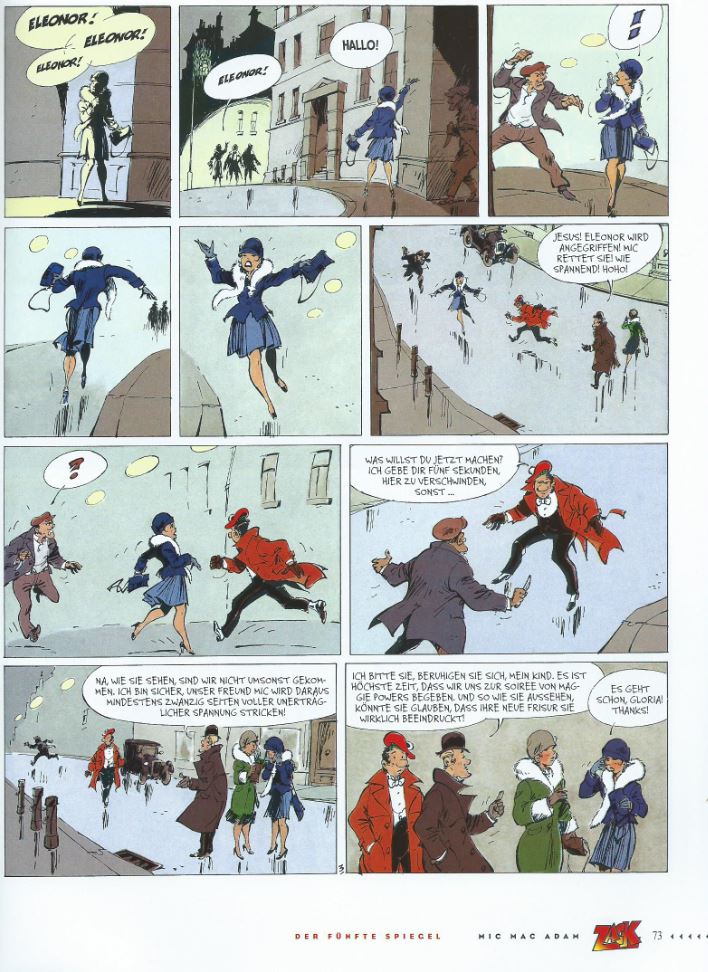

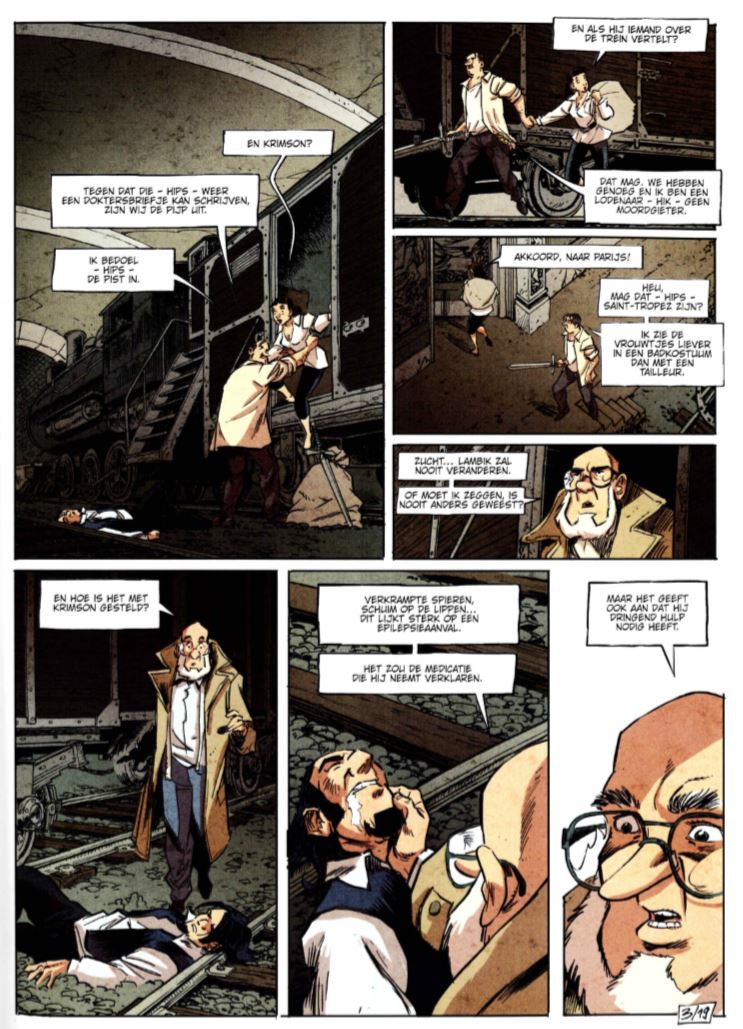

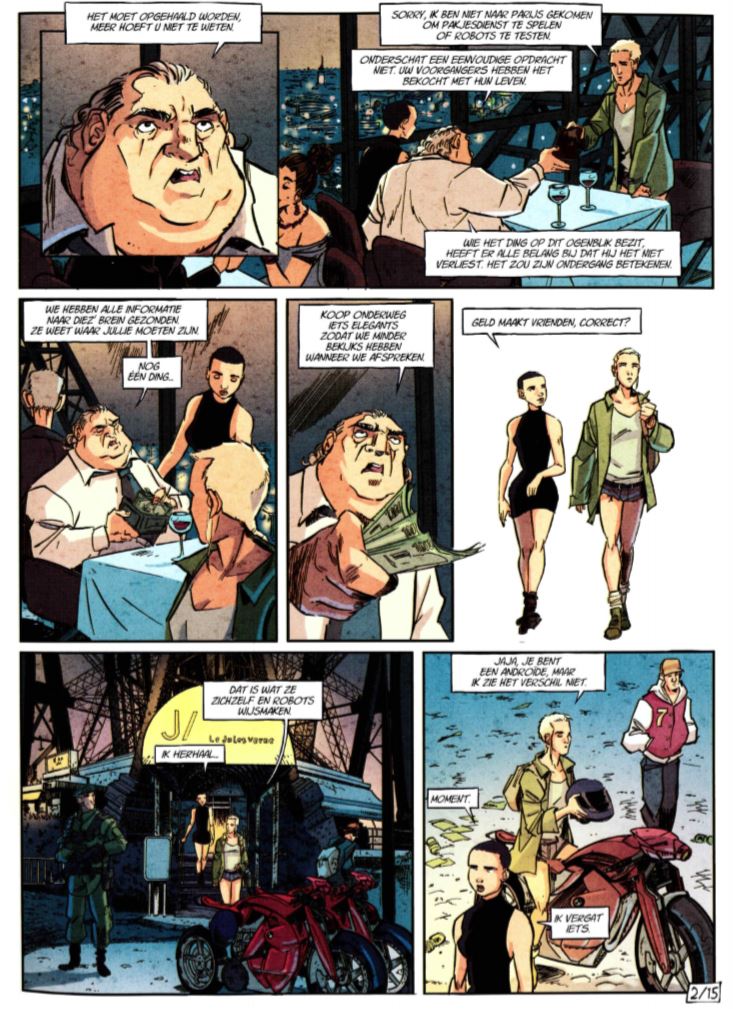

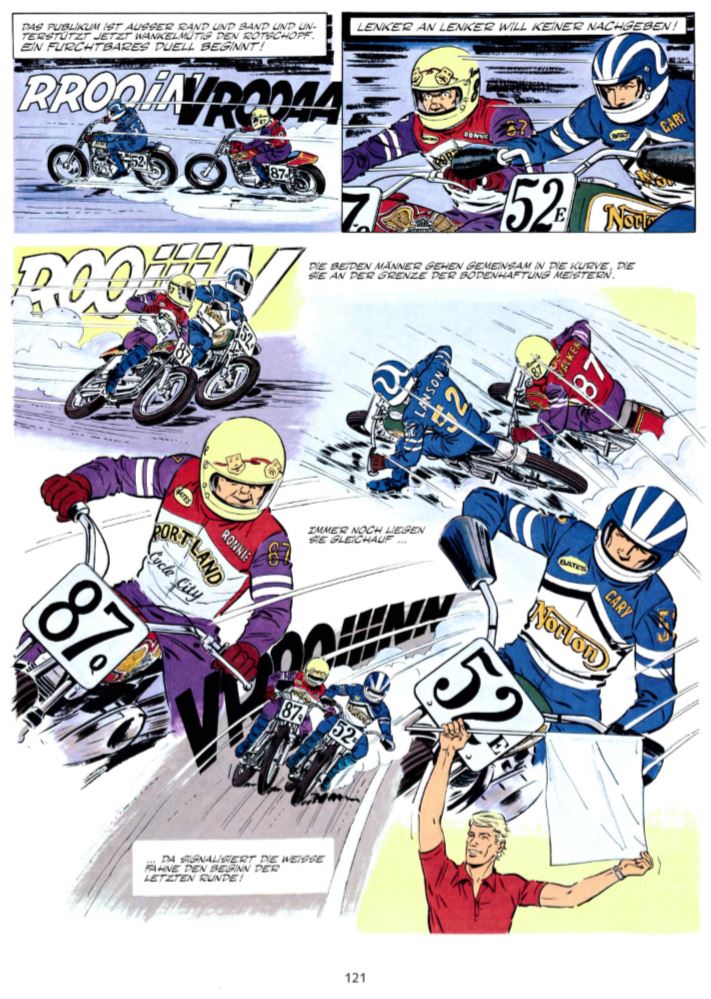

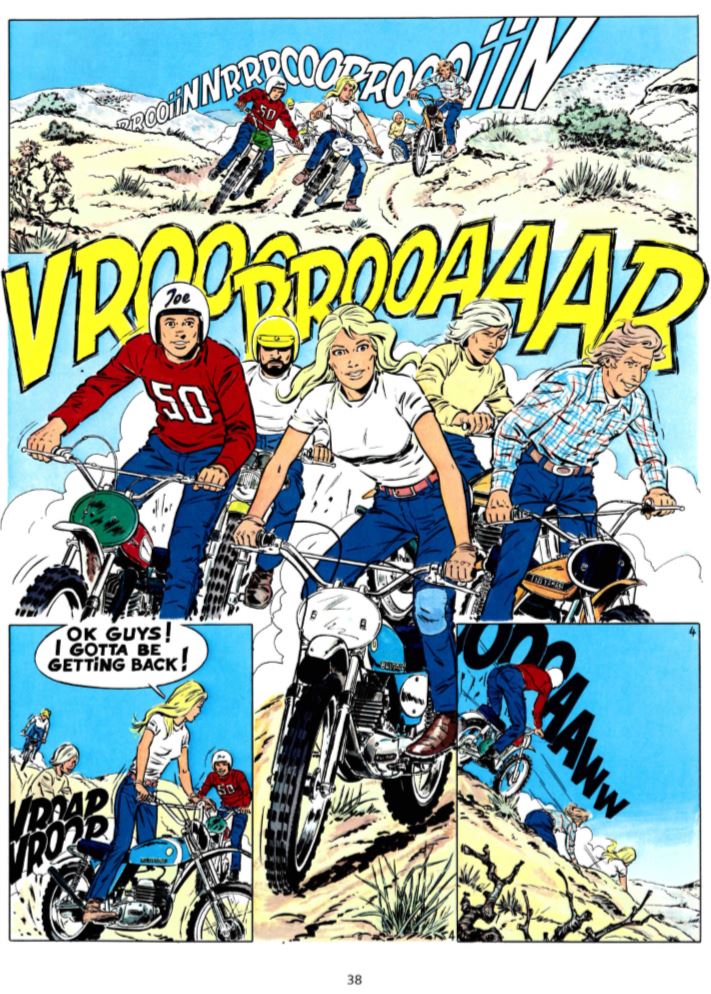

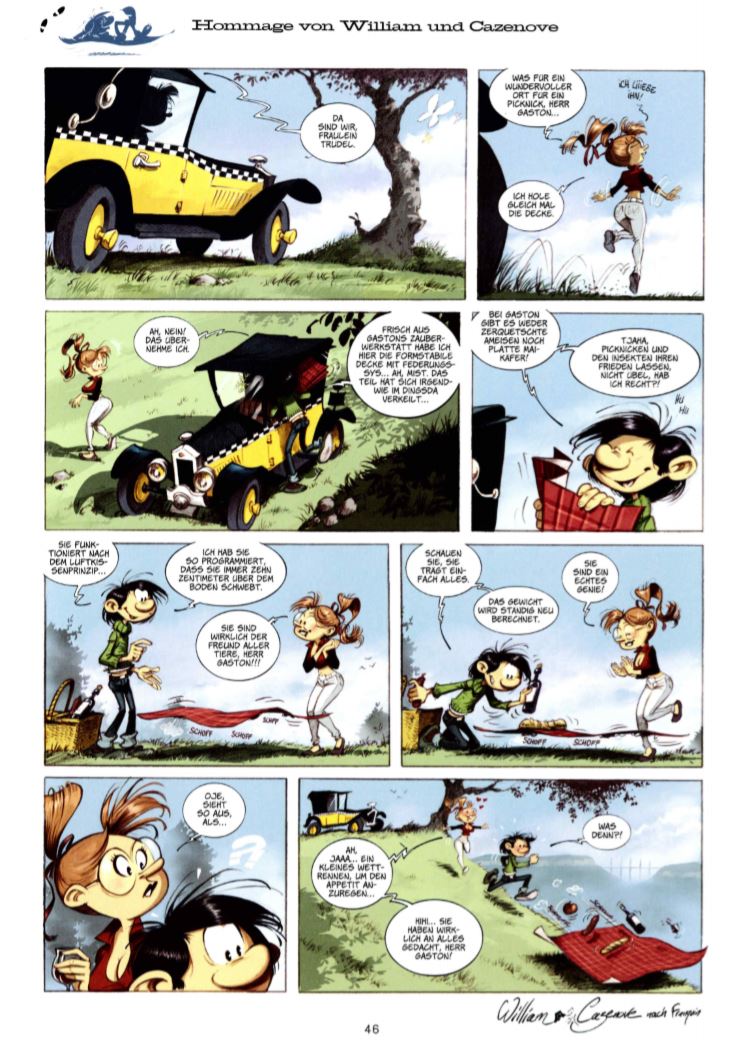

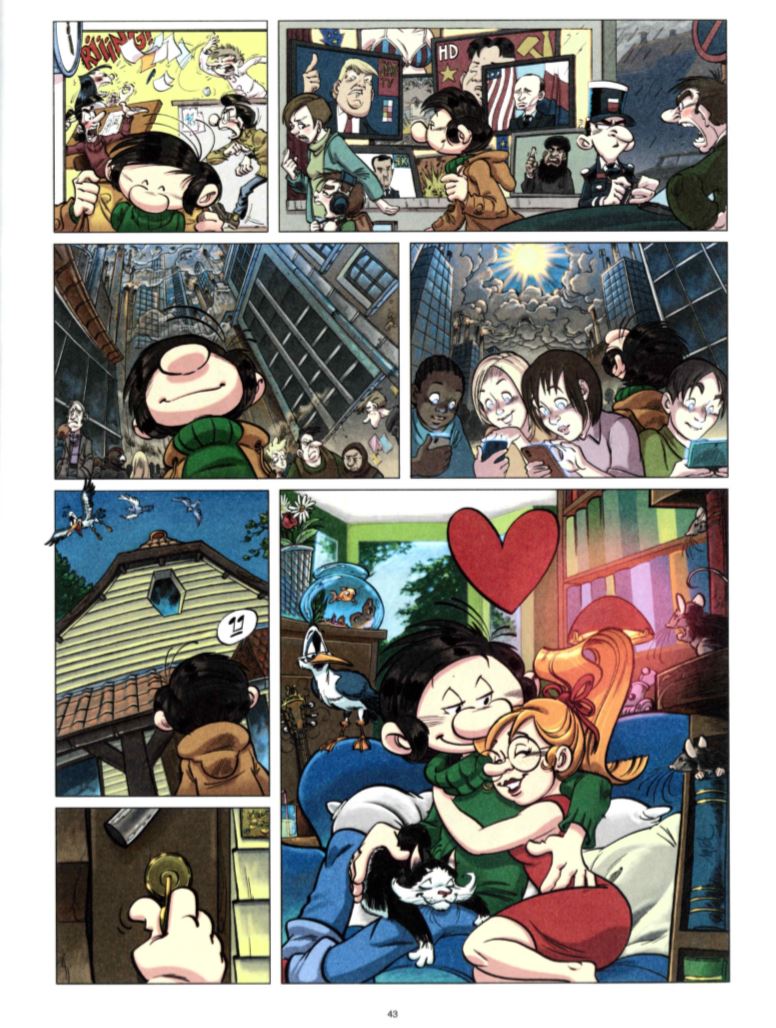

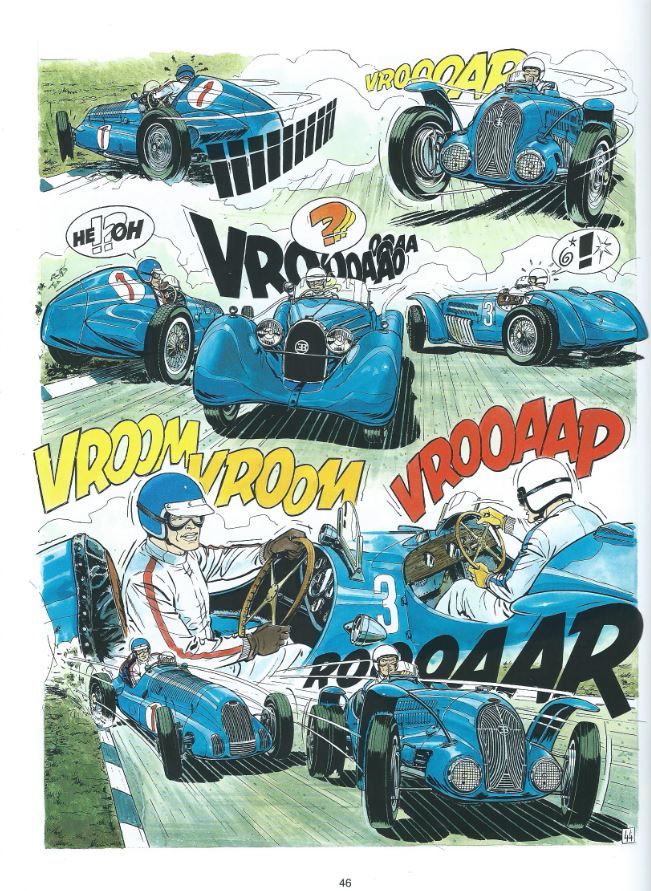

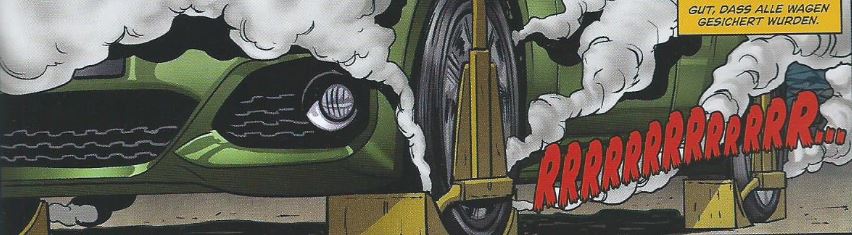

Die Geschichte beginnt klassisch mit einem Autounfall: Ein Auto fährt in die Themse und die Insassen können es nicht mehr verlassen. Peter Grant erfährt, dass es sich nicht um einen normalen Unfall handelt, und bringt sich in die Ermittlungen der Londoner Polizei ein. Er bildet dabei ein Team mit Detective Constable Sahra Guleed, einer toughen Muslima. Schon am ersten Ort der Untersuchung versucht ein Auto die Ermittler zu überfahren. So weit, so gut, es hat allerdings keinen Fahrer!

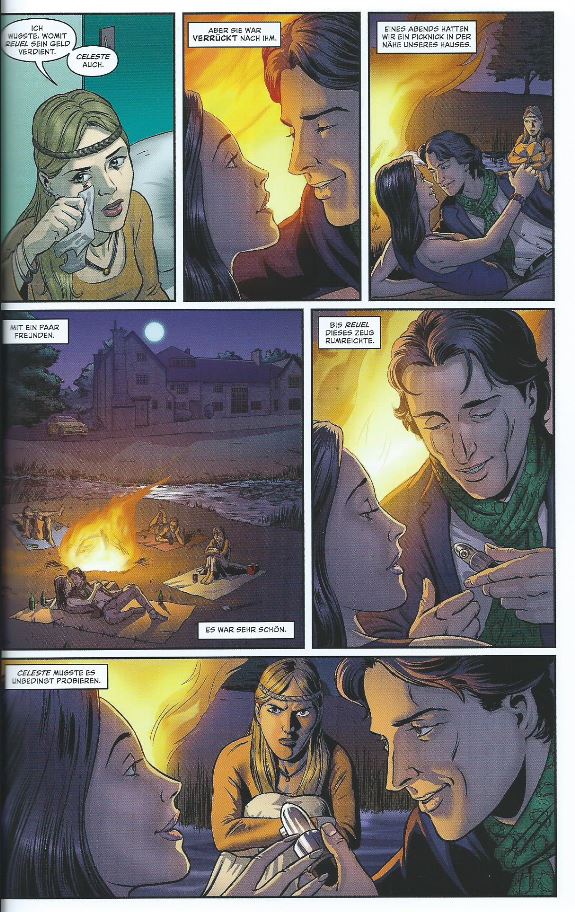

Die Geschichte spielt in mehreren Zeitsträngen, die grafisch unterschiedlich dargestellt werden. Langsam stellt sich heraus, dass es um Rache geht und dass Alkohol eine Rolle spielt. Die Lösung des Falles ist dabei logisch begründet, liegt aber nicht von Anfang an auf der Hand, so dass genügend Spannung für den Leser aufgebaut wird. Wer mit aktuellen Fernsehserien oder den Romanen vertraut ist, wird sich hier sehr schnell heimisch fühlen. Beide Autoren haben bereits das eine oder andere Drehbuch für verschiedene Serien verfasst und kennen daher ihr Handwerk.

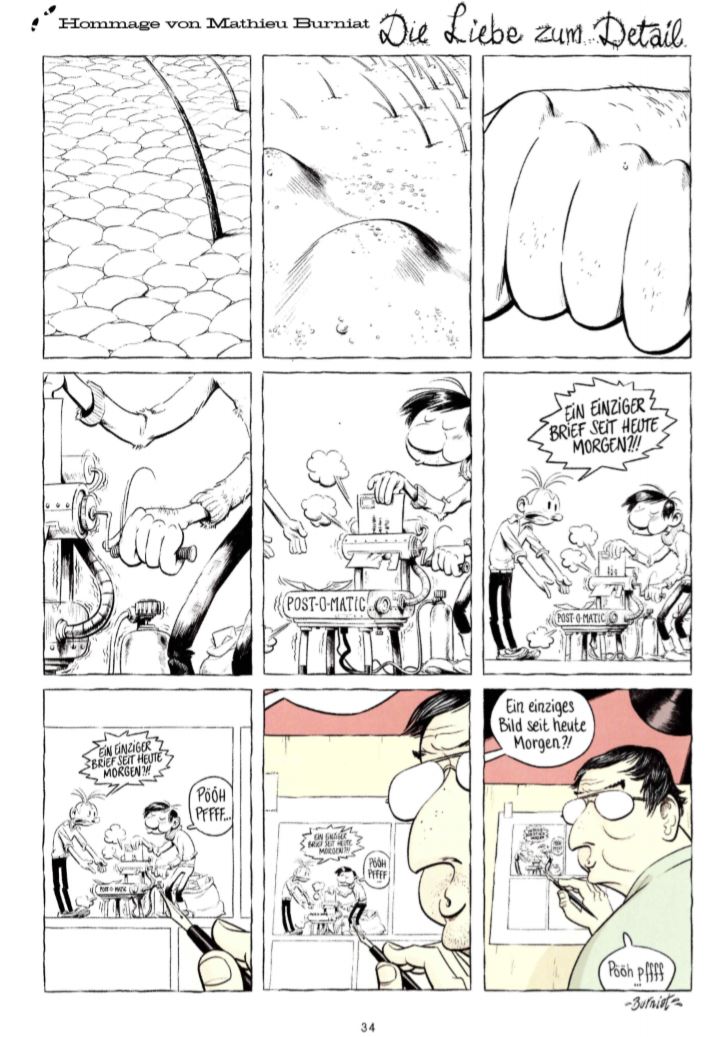

Das Kreativteam ist im (britischen) Dr. Who-Universum heimisch. Es war also zu erwarten, dass sie routiniert mit diesen Themen umgehen können. Das Artwork bietet daher auch kaum Überraschungen, sondern absolut solide Kost. Die Story ist ursprünglich in 5 Teilen erschienen so dass im Laufe der Geschichte immer wieder kleine cliff-hanger zu erkennen sind die auf das nächste Heft neugierig machen sollen. In diesem Fall stört das die Gesamtausgabe aber nicht.

Panini druckt neben den Covern der Hefte noch ein paar Kurzgeschichten mit Geschichten aus dem Folly ab, die die Hauptpersonen aus einer anderen Perspektive zeigen – Gute Idee für den Serienstart und natürlich super, da dadurch mehr als die Hauptgeschichte geboten wird.

Die Zeichnungen sind im Regelfall auf drei oder vier Panelreihen verteilt. Daneben gibt es einige ganzseitige Illustrationen und größere Panels. Die Gesichter sind größtenteils ausdrucksstark und detailreich und heben sich dadurch durchaus ab. Wie es sich für eine Mystery-Reihe gehört fehlen die hellen Farben.

Im Vergleich zum Popcornkino fehlen die Piff-puff-bäng-Szenen. Mir gefällt das! Für alle, die es auch gerne etwas inhaltlicher und etwas weniger Kampf-orientiert haben ist diese Reihe daher durchaus ein Tipp im Superhelden Einheitsbrei!

Dazu passt als Reminiszenz an den Zeichner Roxy Music (Sullivan spielt in einer entsprechenden Coverband) und ein Gin Tonic!

© der Abbildungen 2016 Ben Aaronovitch, 2018 Panini Comics