Und wieder: Die besten Titel des Jahres und ein wenig mehr

Was für ein Jahr: Kriege laufen weiter und Bewohner*innen, die Natur und die weltweite Stimmung leiden darunter. Es scheint fast so, als ob wir uns im vorletzten Teil einer Serie befinden würde, in der alles auf den abschließenden Kampf „Gut“ gegen „Böse“ hinausläuft. Leider auch mit dem üblichen Twist, dass bisher für „Gut“ gehaltene Spieler plötzlich die Seite wechseln. Nun ja, aufgeben gilt nicht.

Drei Jahre ist es jetzt her, dass ChatGPT auf den Markt kam. Die Ausmaße der disruptiven Wirkung auf das gesamte Publishing sind noch nicht abzusehen, aber viele Kreative und Verlage mussten bereits feststellen, dass Ignoranz in diesem Falle nicht weiterhilft. Auch hier bleibt es spannend.

Viele Leser*innen dieser Seite gehören der Generation der Boomer an. Während sich damit einerseits die Rente schon als Lebenswahrheit darstellt oder zumindest innerhalb der nächsten fünf Jahre darstellen wird, sterben immer mehr „alte Bekannte“ aus Kunst und Politik, die unsere Jugend geprägt haben. Wie gut, dass es wenigstens immer wieder Neu-Veröffentlichungen von Klassikern gibt…

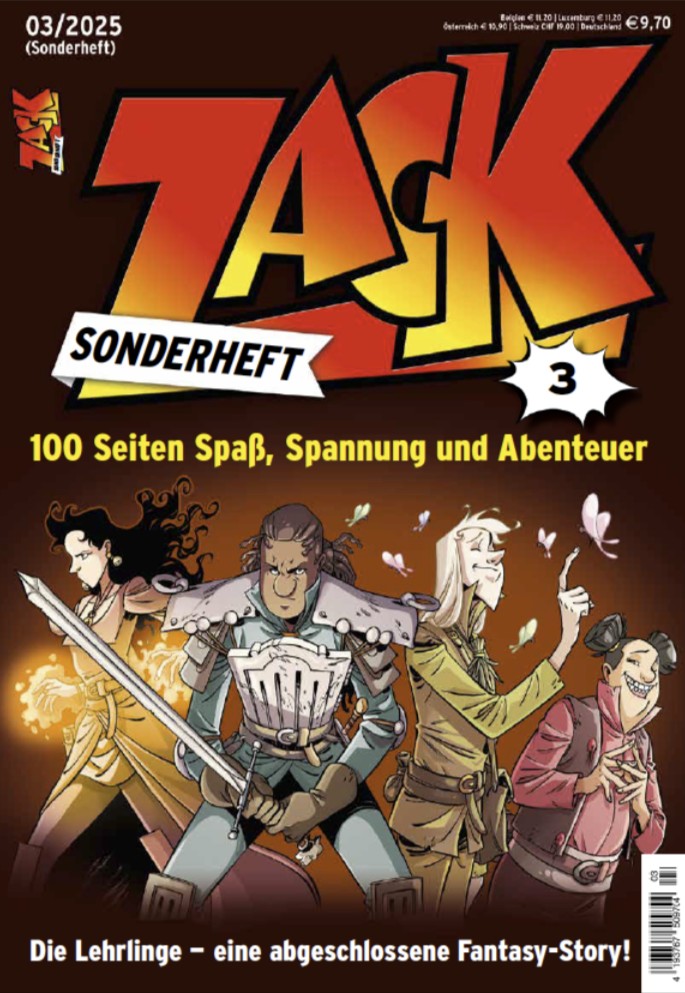

Ein wenig Eigenlob muss sein: Mehr als 110.000 direkte Zugriffe auf einzelne Artikel stellen ein Wachstum von 10% gegenüber dem letzten Jahr dar. VIELEN DANK! Wie immer freue ich mich über Feedback und Kritik. Ich werde allerdings nicht aufhören, zu gendern. Das Ergebnis meiner Tätigkeiten war auch in diesem Jahr wieder in diversen Ausgaben des ZACK, im ZACK-Sonderheft und in der Sprechblase zu lesen. Übersetzungen fanden sich in den (sehr empfehlenswerten) Integralen von Sammy & Jack und der Zentauren (nur redaktioneller Teil) sowie bei der deutschen Ausgabe von Nicky Saxx.

Die besten Comics

Nun aber zu meiner ganz persönlichen Auswahl der Top-Titel des Jahres. Viele andere Titel sind trotzdem empfehlenswert. Es lohnt sich also immer noch, in die einzelnen Besprechungen zu schauen.

Der beste Comic des Jahres ist eine ganz alte Kamelle (wie war das mit den prägenden Einflüssen der Jugend?): Der erste Band von Sgt. Kirk von Héctor Oesterheld und Hugo Pratt. Der Western in schwarz-weiß vereinbart Kritik an den herrschenden Verhältnissen und dem Status Quo, Humor, Absurditäten, Spannung und eine herausragende Behandlung des doch wieder häufig vertretenen Genres. Zudem sind die reduzierten Zeichnungen von Pratt oftmals genial, nie aber schlecht.

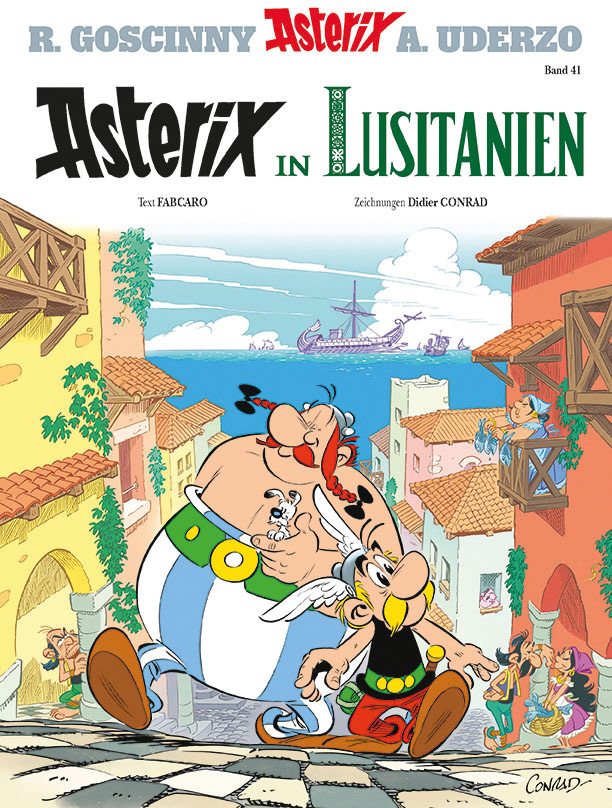

Platz 2 geht ebenfalls an einen Klassiker, allerdings einen junggebliebenen! Der 41. Asterix, Asterix in Lusitanien, vereint halbwegs zeitlos verpackte Anspielungen auf Politik und Zeitgeschehen, überspitze, aber sympathievolle Darstellungen der den Portugies*innen zugeschriebenen Eigenschaften und viel Humor. Während Didier Conrad mittlerweile so gefestigt ist, dass er eigene Akzente im Stil von Uderzo setzen kann, beweist Fabcaro in seinem zweiten Streich, dass die Wahl zu Recht auf ihn gefallen ist.

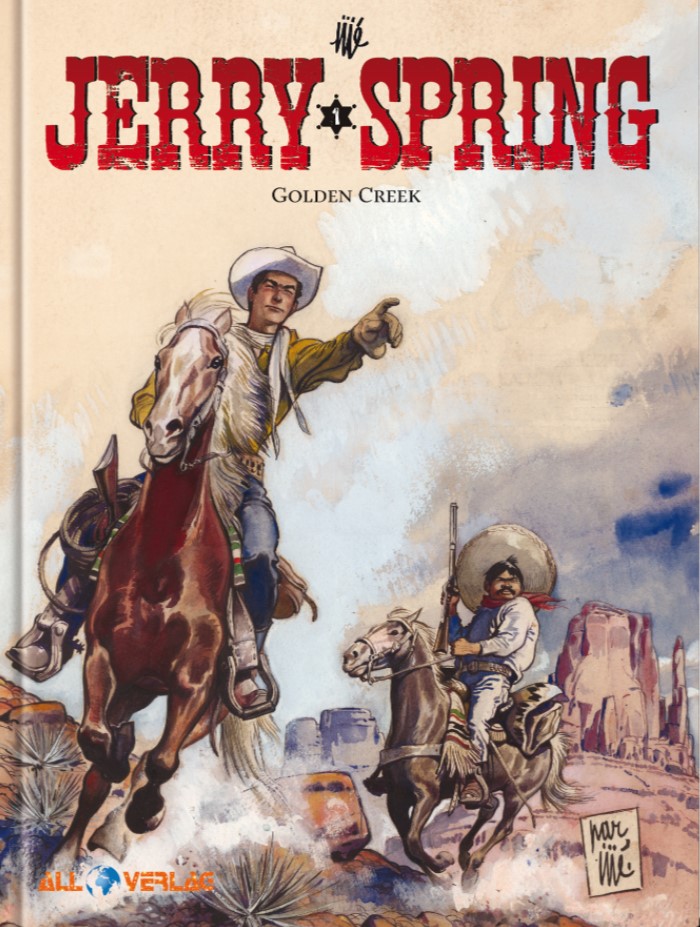

Und noch eine alte Kamelle: Auf Platz 3 kann sich ein alter Koralle-ZACK-Held platzieren: Häuptling Feuerauge kämpft mit allem und meistens verliert er. Die beiden ersten Jahre inklusive der Sonntagsseiten in einem Album. Leider hat sich der Band nicht so gut verkauft, dass eine Fortsetzung zu erwarten ist.

Platz 4 ist wieder eine Neuerscheinung, und zwar eine der wenigen, die mich komplett überzeugt haben: Habeamus Bastard ist eine Mischung aus Thriller, Noir und – trotz allem – Humor, ja, sogar Slapstick. Schwartzmann und Vallée zeigen, dass man auch in Zeiten des Streaming-Serien-Überflusses noch intelligente und neue Inhalte ohne bewegte Bilder erzeugen kann.

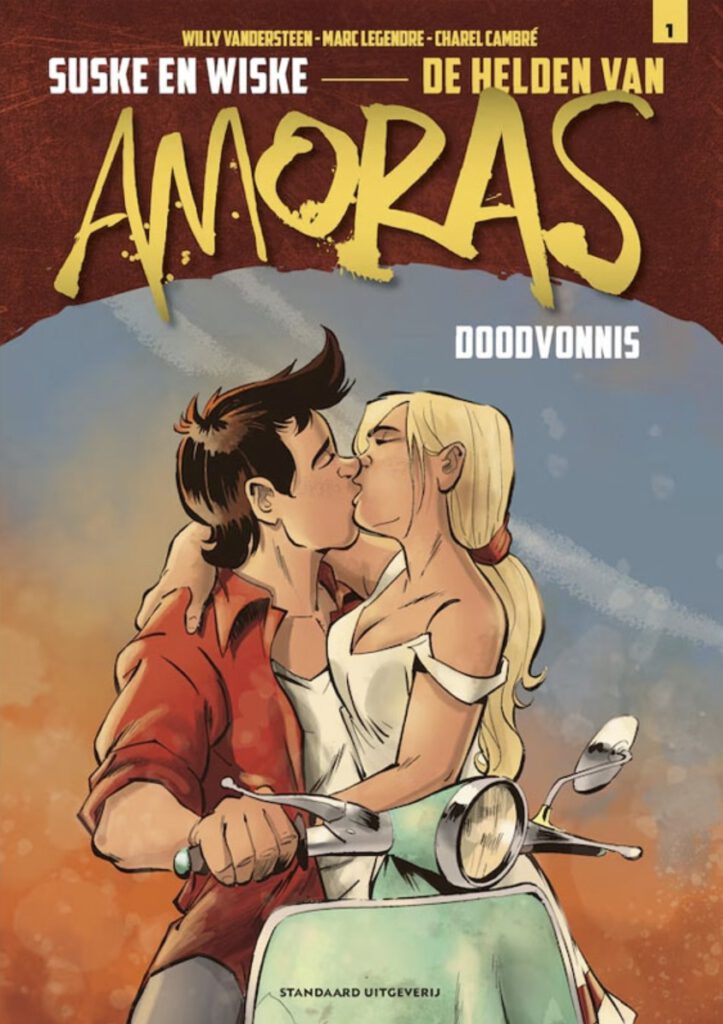

Platz 5 geht an einen Comic, der in Deutschland noch gar nicht erschienen ist, möglicherweise auch nie erscheinen wird. Die Amoras-Saga ist mittlerweile bei ihrer dritten Serie angekommen: De Helden van Amoras konzentrieren sich wieder mehr auf Suske und Wiske und ihr Verhältnis zueinander. Das Cover sorgte für Herzanfälle und Verzweiflung, zeigte es die Beiden doch bei einem innigen Kuss. Natürlich ist alles ganz anders, aber das wäre ein Spoiler.

Die besten Graphic Novels

Bitte verzeiht mir die etwas willkürliche Trennung zwischen Comics, Graphic Novels und Gesamtausgaben. Ich habe die für mich passendste Zuordnung getroffen, bin mir aber bewusst, dass man das auch ganz anders machen könnte.

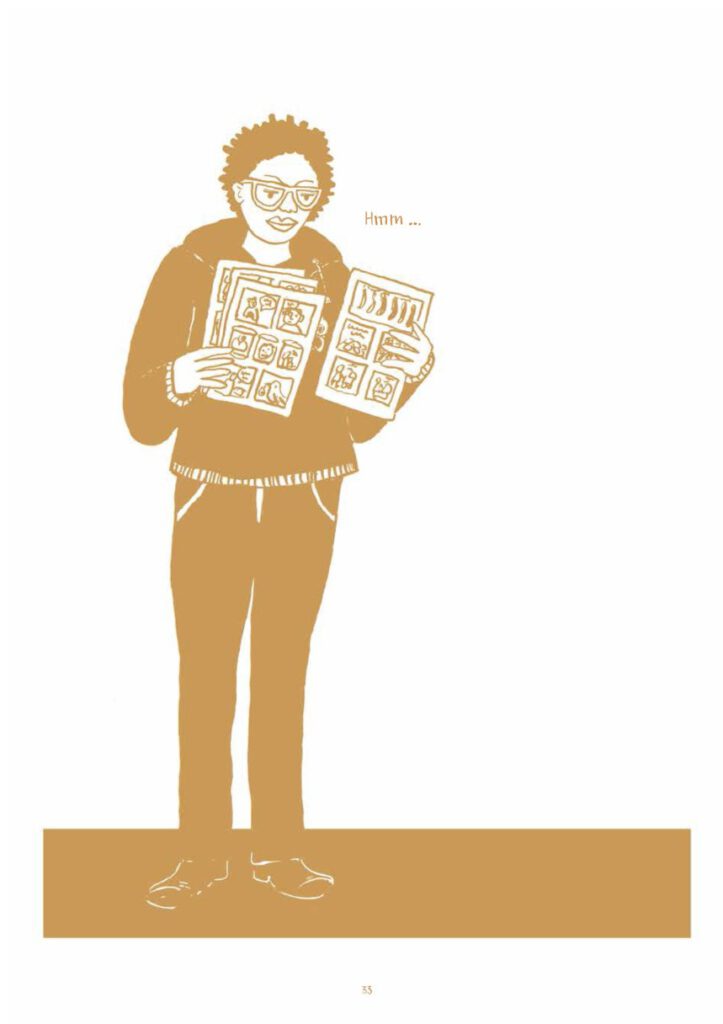

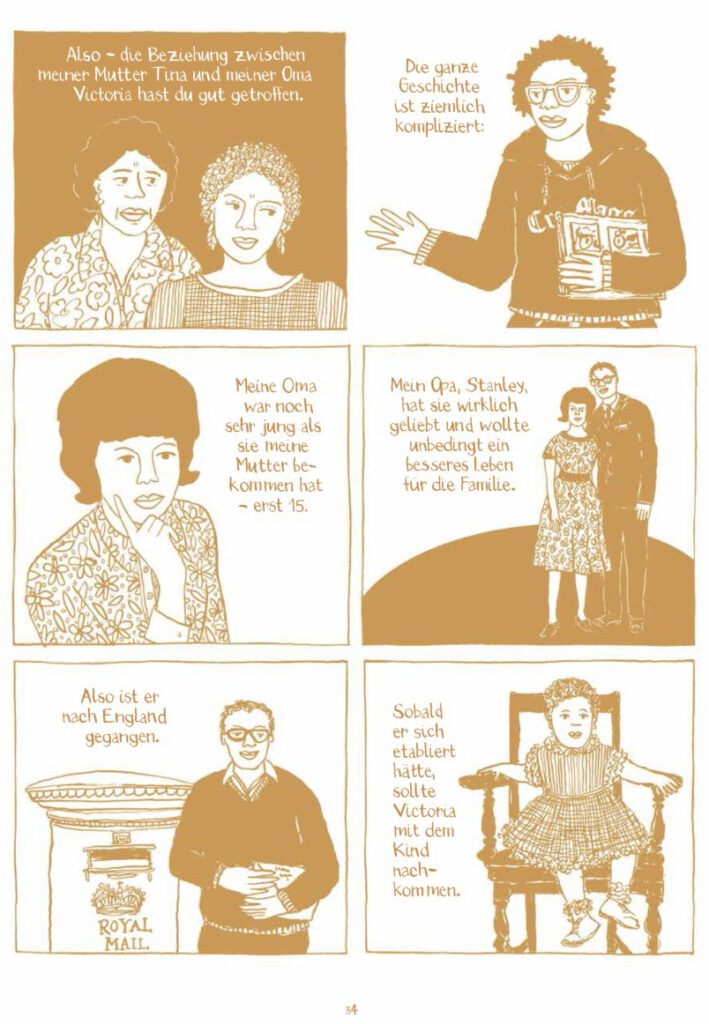

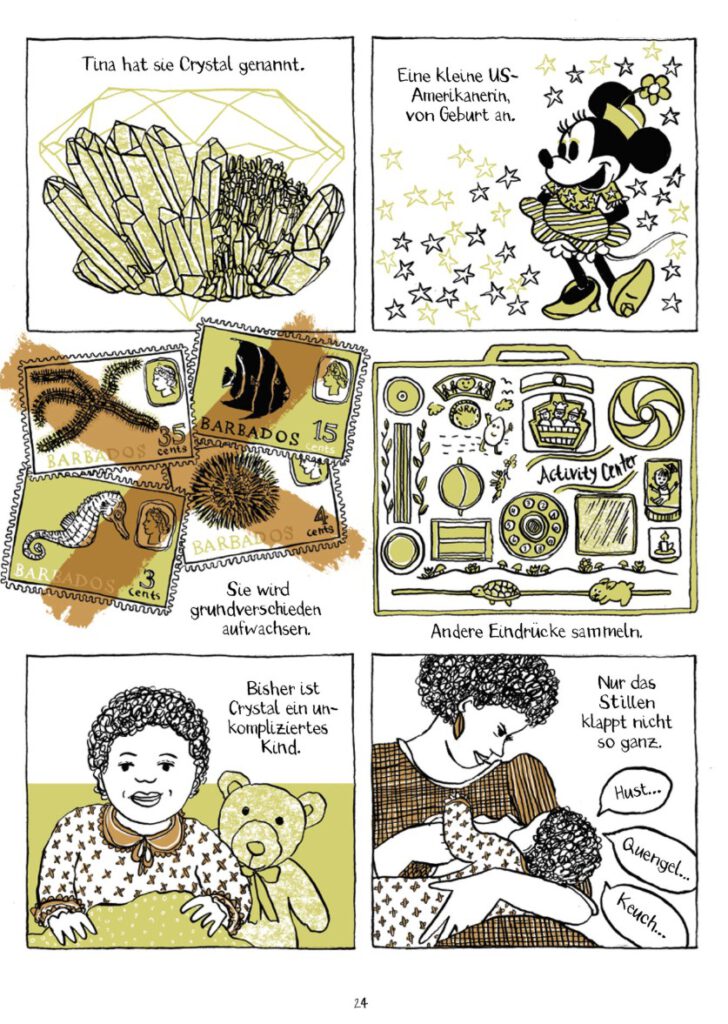

Platz 1 geht in diesem Jahr an einen deutschen Titel: Rude Girl von Birgit Weyhe. Ja, ich weiß, dass er eigentlich in 2024 gehört, er ist aber nun Mal erst in 2025 bei mir aufgeschlagen und ich möchte ihn keineswegs unterschlagen. Es geht um eine Migrantin aus der Karibik, die ihre Jugend in den USA verbringt. Äußere Zwänge, traditionelle Erwartungen und rassistische Alltäglichkeiten bestimmen ihr Leben, bis sie sich zu einem Leben als Rude Girl entscheidet. Die Skinhead- und Punk-Subkultur gibt ihr Halt und lässt ihr Raum für ihre eigene Entwicklung. Auf einer Metaebene geht es darum, ob und wie eine Weiße das Leben einer Migrantin beschreiben kann und darf.

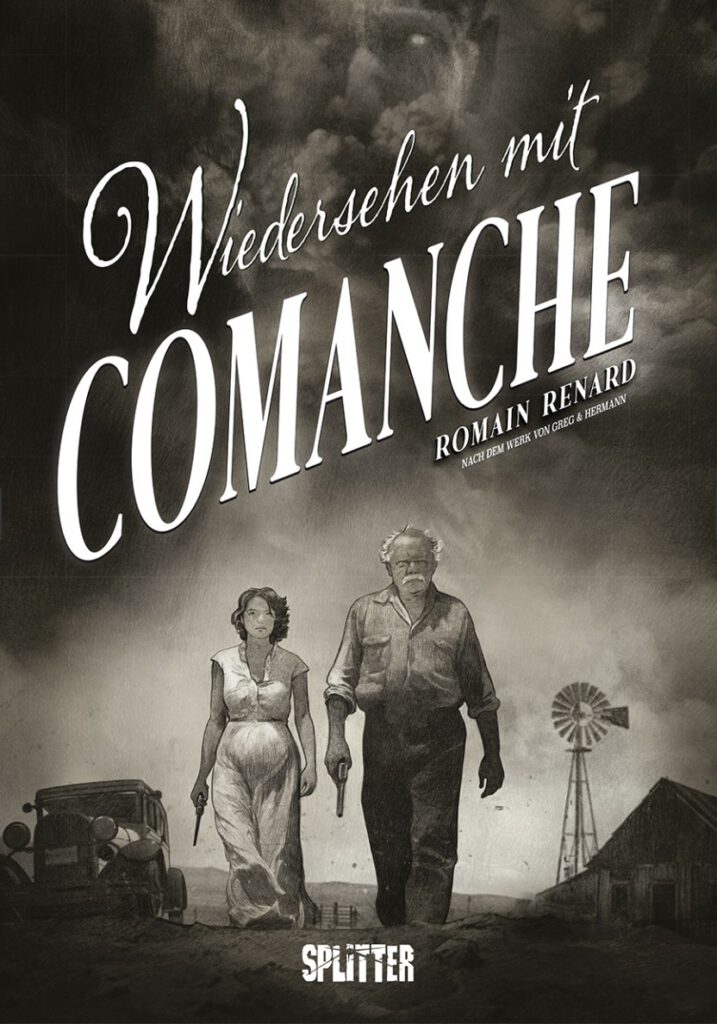

Platz 2 geht an einen Spätwestern. Wiedersehen mit Comanche von Romain Renard ist einerseits eine Weiterführung der von Greg und Hermann entwickelten innovativen Westernserie Comanche über einen ehemaligen Revolverhelden der geläutert auf einer Farm hilft. Dabei verliebte er sich in die Farmbesitzerin und tötet schließlich einen extrem grausamen Gangster. Da dieser bereits entwaffnet war, musste der Held fliehen. Nun wird er Jahrzehnte später aufgespürt und soll einer Autorin Auskunft über das vergangene Zeitalter geben. Selten habe ich eine gleichzeitig so schonungslose Abrechnung mit den alten Träumen wie sorgsame Annäherung an komplexe Persönlichkeiten gelesen. Die in Grautönen gehaltene Geschichte passt in die literarische Tradition der gesellschaftlichen Dekonstruktion der Mittelklasse, spielt allerdings in etwas früherer Zeit als üblich.

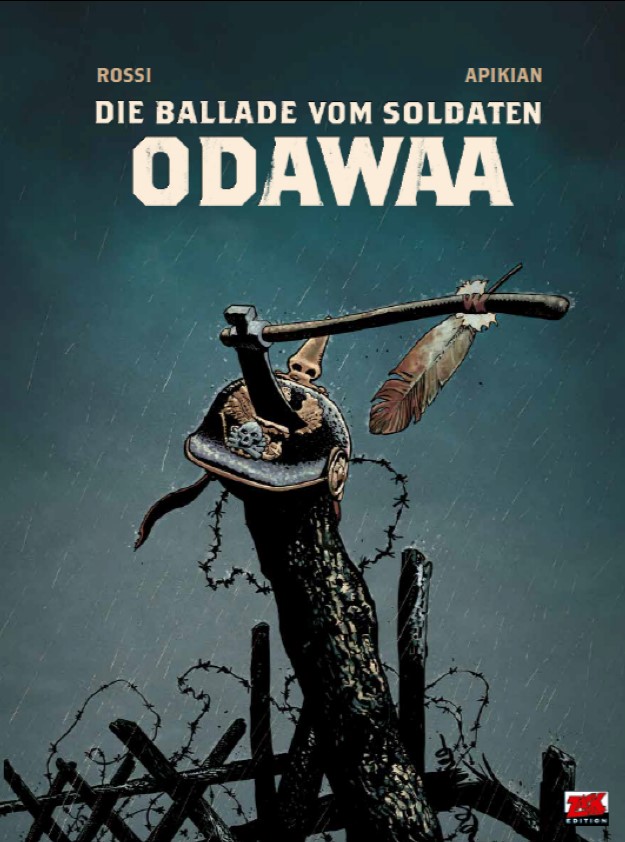

Platz 3 ist eine Mischung aus Horror und Antikriegsballade und spielt während des Ersten Weltkrieges. Die Ballade vom Soldaten Odawaa erzählt von den Schrecken des Krieges und der psychologischen Kriegsführung. Sie zeigt einen in einer kanadischen Einheit kämpfenden Indianer, der sich fast unbemerkt in Stellungen bringen kann, die es ihm erlauben zu töten. Christian Rossi zeigt in düsteren Bildern den Schrecken auf beiden Seiten der Frontlinie, Cédric Apikian hat sich von tatsächlichen Begebenheiten zu dieser Story inspirieren lassen.

Die besten Gesamtausgaben

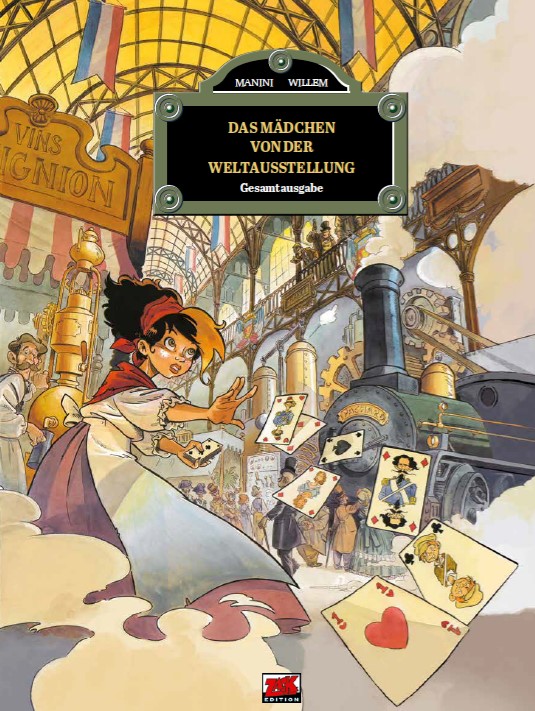

Auch bei den Gesamtausgaben stehen eher ältere Serien im Vordergrund. Die beste GA des Jahres ist aber eine aktuelle Geschichte, die in den letzten drei Jahren im ZACK vorabgedruckt worden war: Das Mädchen von der Weltausstellung verknüpft historische Fakten mit einer Soap-Geschichte. Ursprünglich auf fünf Bände angelegt, konnten nur drei erscheinen bevor der Zeichner verstarb. Sie nehmen jeweils eine der Weltausstellungen in Paris zum Anlass, das Leben von Sophie Kleinnagel zu schildern. Sie lebt in einem Wohnwagen von der Wahrsagerei und gerät jeweils in eine Kriminalgeschichte. Zudem ändern sich die Beziehungen ihrer Mitmenschen zu ihr, entwickelt sie sie doch vom kleinen Kind zu einer jungen Frau, die Begehrlichkeiten weckt.

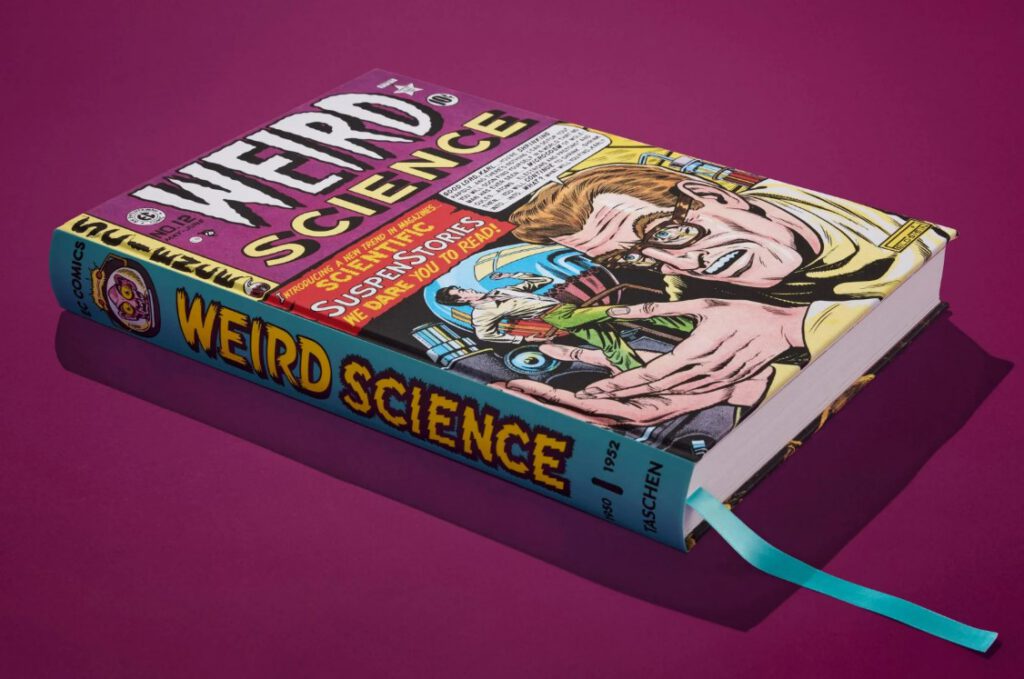

Platz 2 und 3 kommen aus dem gleichen Verlag. Der Taschen-Verlag hat sich in den letzten Jahren zu einem Spezialisten für XXL-formatige Wiederveröffentlichungen von Klassikern der Comic-Geschichte entwickelt. Zunächst wäre da Band 1 der EC Comics Library mit dem ersten Band der Weird Science Ausgaben von 1950 -1952. Science-Fiction Stories mit grandiosem Artwork und einem typischen Twist in der Geschichte, der sie zu zeitlosen Perlen macht. Ein Coffee-table-book der Extraklasse. Man sollte dem Besuch allerdings nicht erlauben, sich darin zu vertiefen, denn dann ist es aus mit der Verabredung.

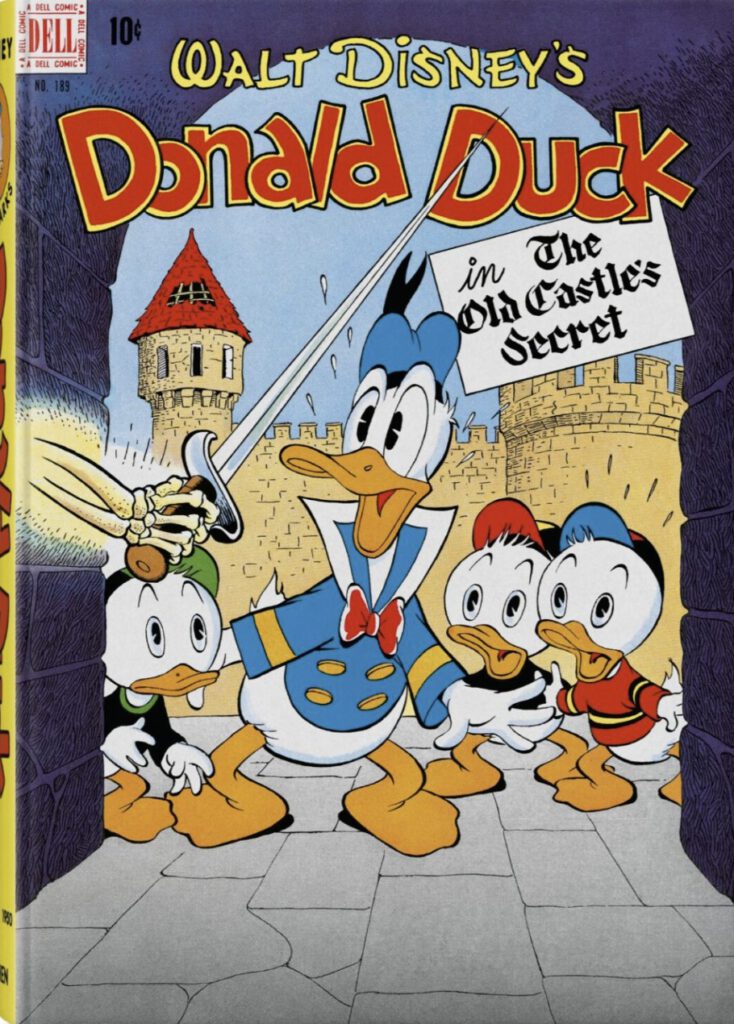

Das gleiche Format und Prinzip der sorgfältigen Reproduktion der klassischen Veröffentlichung wurde auch bei der Disney Comics Library angewendet. Der erste Band von Carl Barks’s Donald Duck präsentiert Schätze aus Four Color Comics zwischen 1942 und 1950. Natürlich kennen wir diese Geschichten, haben sie möglicherweise sogar schon mehrfach zu Hause, aber meistens in der deutschen Übersetzung und nicht im Original. Dieses bietet aber einen deutlich anderen Lesegenuss als die auf deutsche Bildungsbürger ausgerichtete Qualitätsarbeit von Erika Fuchs und ihren Adepten. Beide Bände sind übrigens auf den Quadratzentimeter umgerechnet echte Schnäppchen, haben aber ihren Preis. Trotzdem sind sie ihn wert!

Die besten Sekundärwerke

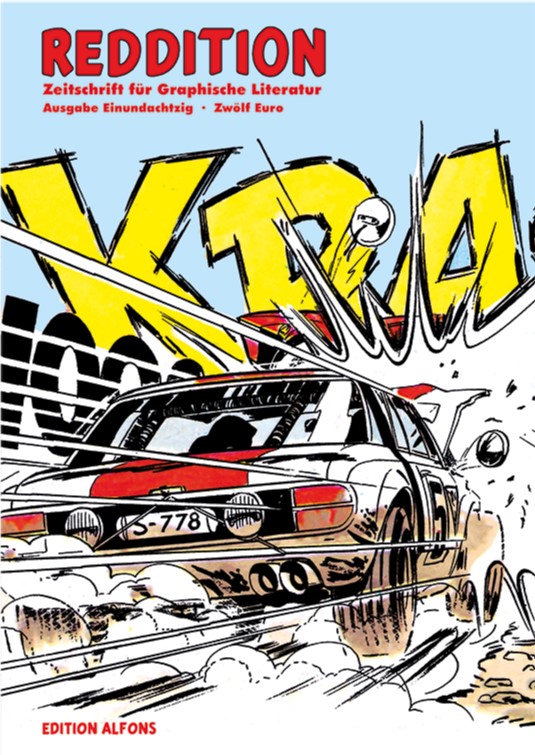

In jedem Jahr vertreten, dieses Jahr mal wieder auf Platz 1: Die Reddition hat – wohl zum letzten Mal – zwei Ausgaben in einem Jahr geschafft: Während es in der ersten Jahreshälfte um Autos im Comic ging, widmete sich die Winterausgabe dem 2024 verstorbenen André Juillard. Dem Team um Volker Hamann gelingt es immer wieder, extrem detailreich zu informieren, ohne dabei in eine akademische Langatmigkeit zu verfallen. Die Artikel werden durch Illustrationen, Fotos und Listen sinnvoll ergänzt und sind ein Must-Have für alle, die sich tiefer mit ihrer Leidenschaft beschäftigen wollen. Für Abonnent*innen gibt es jeweils eine limitierte Beilage.

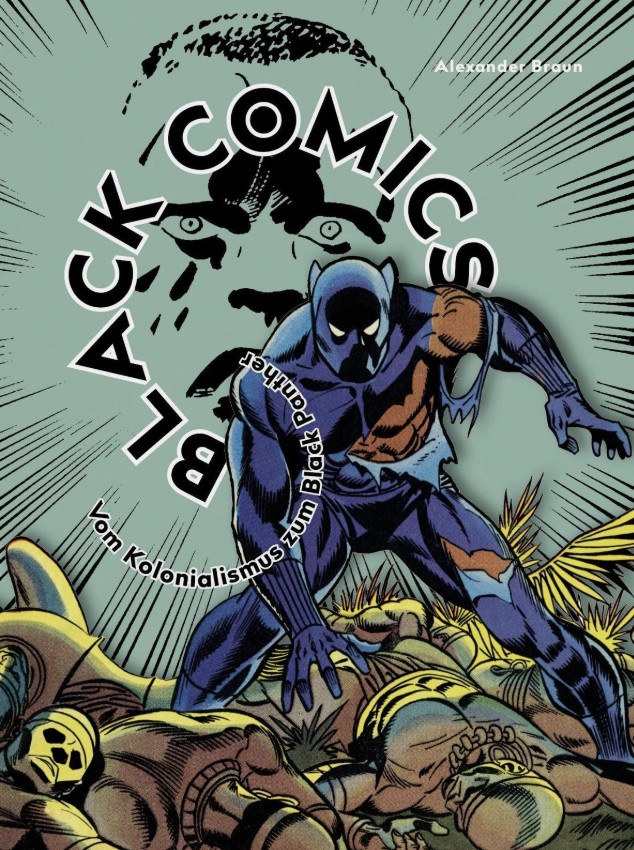

Zu Platz 2 gibt es leider keine Rezension, ich habe es nicht geschafft, diese Masse an Informationen, Statements und Wertungen in eine halbwegs überschaubare Besprechung zu packen. Trotzdem ist Black Comics von Alexander Braun erneut ein Meisterwerk! Der Autor bezieht klare Positionen, begründet sie aber sehr nachvollziehbar und füllt fast nebenbei die Seiten mit einer Masse von Informationen, die ihres Gleichen sucht. Egal ob Blackfacing, „Indianer-Debatte“, Superhelden, Gay & Porn oder graphic novel, alle Bereiche finden ihre Erwähnung. Wie immer sollte jede Veröffentlichung von Alexander Braun ihren Weg ins Regal finden. Wenn möglich, sollte man den Lesegenuss mit einem Besuch in den begleitenden Ausstellungen im schauraum in Dortmund kombinieren. Aktuell läuft dort eine Lucky Luke Ausstellung (natürlich ebenfalls mit einem Katalog).

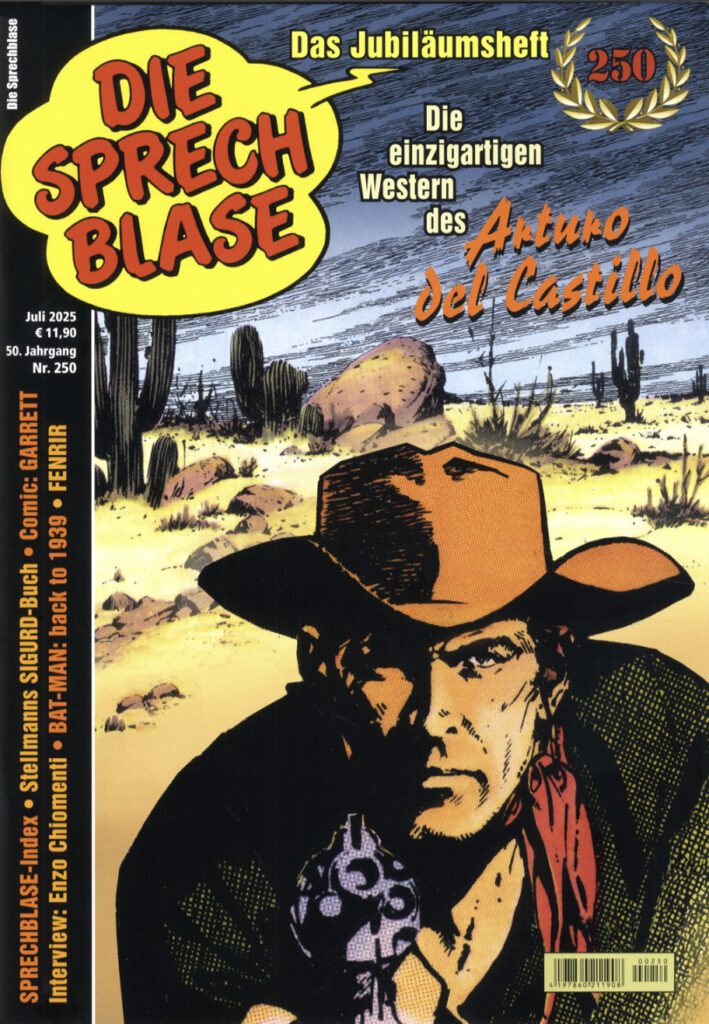

Platz 3 geht an Deutschlands größtes Magazin für klassische Comics, die Sprechblase. Gerhard Förster hat mit der 250. Ausgabe noch einmal alles gegeben. Mittlerweile ist der Staffelstab an ein neues Team überreicht worden. Wie immer ist viel zu viel auf den Seiten untergebracht worden und für manche Abbildung wäre eine Lupe hilfreich. Aber genau diese Liebe zu den Details machte den Reiz der Förster-Ausgaben aus.

Die besten Magazine

Gibt es eine Überraschung in dieser Kategorie? Nein, nicht wirklich.

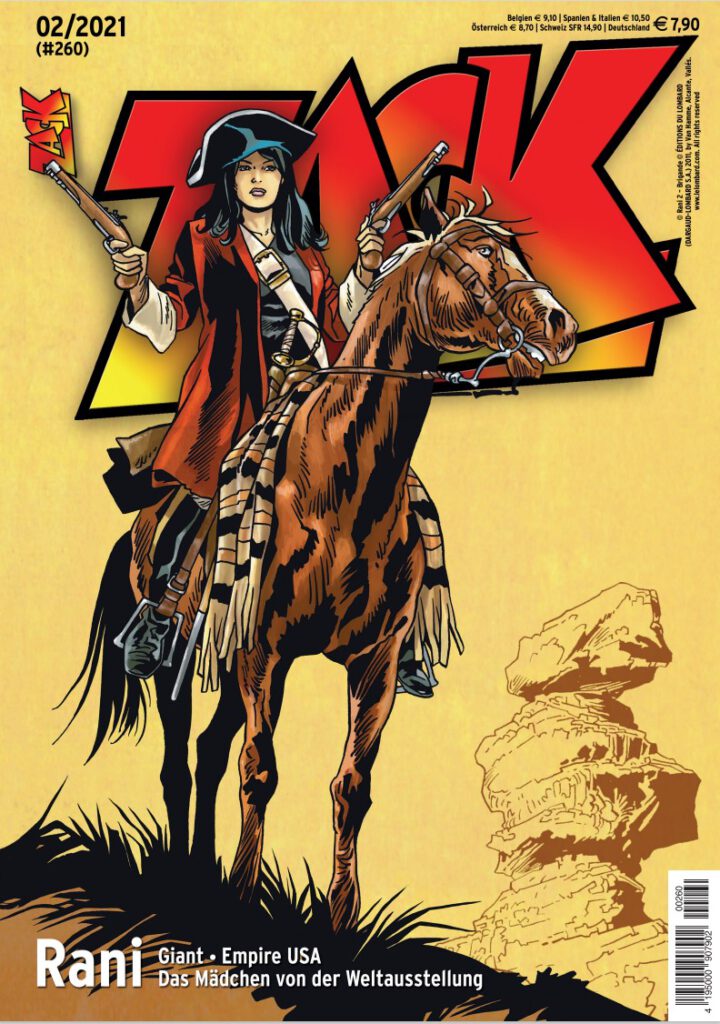

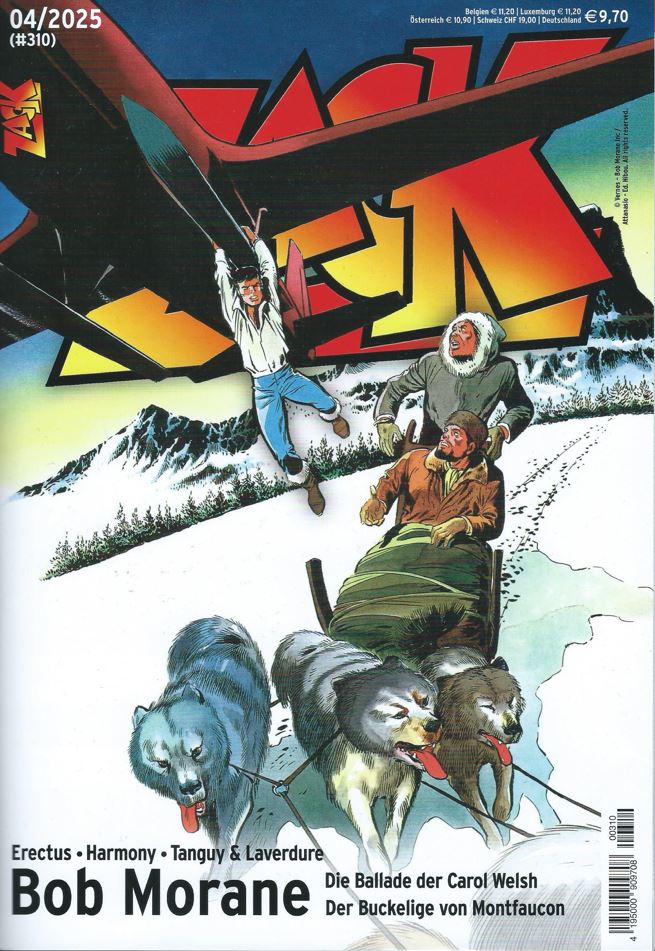

Platz 1 geht wie im Vorjahr an das ZACK. Das Magazin hat mittlerweile sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert (mit einer kleinen Unterbrechung) und ist in der aktuellen Form bei der Ausgabe 318 angekommen. Die Mischung aus traditionellen, runderneuerten Serien wie Michel Vaillant oder Rick Master und neuem Material wie etwa Rani oder Amoras ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Die von euch meistgeklickte Nummer war die 310 aus dem April, Platz 5 der Jahrescharts! Das ZACK-Sonderheft hat sich mittlerweile ebenfalls etabliert und erscheint zweimal jährlich.

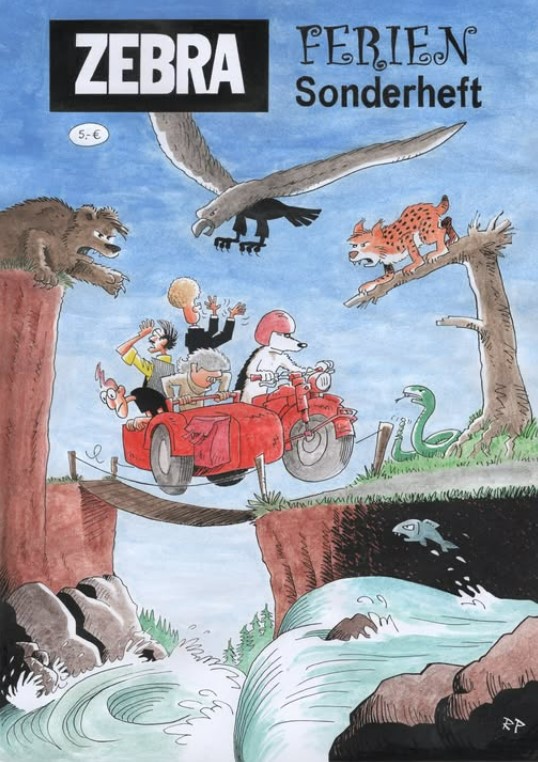

Totgesagte leben länger: Das ZEBRA hat zwar sein Erscheinen eingestellt, hat aber ein Ferien-Sonderheft herausgebracht. Diese Idee, an alte Traditionen anzuknüpfen und eine Rahmenhandlung um viele Absurditäten zu knüpfen gefällt! Die Zebras beweisen Jahr um Jahr, dass Independent auch ohne Sex und Superkräfte in Deutschland funktionieren kann. Platz 2 ist damit redlich verdient.

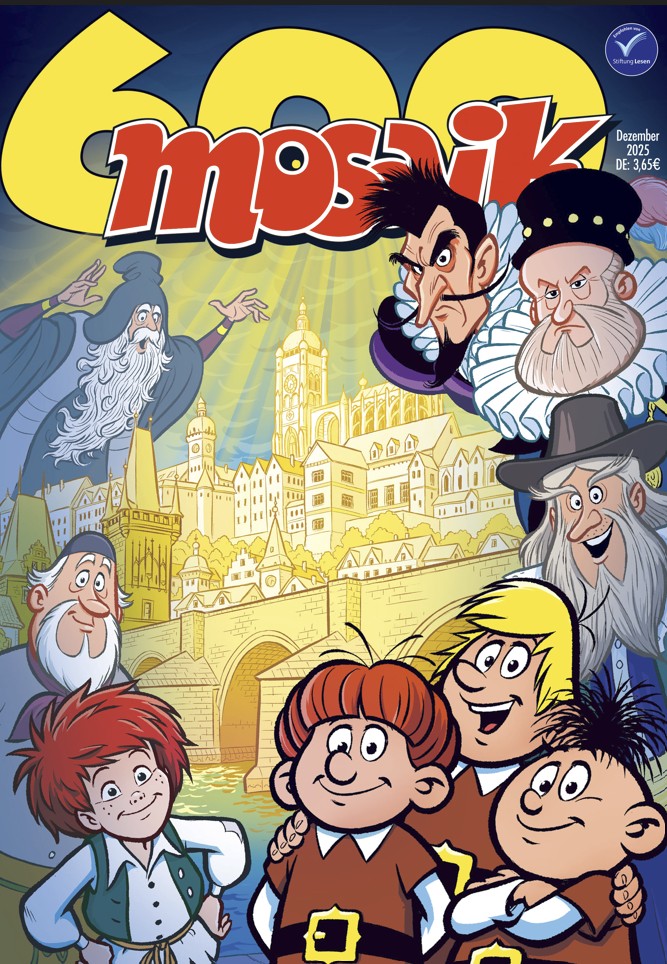

Für Platz 3 hat sich ein deutsches Eigengewächs qualifizieren können das ebenfalls in diesem Jahr Geburtstag gefeiert hat: Das mosaik hat nun 600 Ausgaben auf dem Buckel, die Zeitschrift gibt es seit 70 Jahren und die Helden, die drei Abrafaxe, werden 50. Empfohlen von der Stiftung Lesen bieten die Hefte nicht nur kindgerechte Stories mit viel historischem Hintergrund, sie haben auch immer einen redaktionellen Teil mit erläuternden Artikeln, Spielen, Experimenten und Kochrezepten. Der Inhalt kann aber auch von Erwachsenen mit einem etwas anderen Verständnis gelesen werden. Zu Recht eines der erfolgreichsten Comicprojekte hierzulande!

Und dann ist da noch …

Der Tradition dieser Rückblicke folgend fehlt noch eine besondere Erwähnung. Diese geht in diesem Jahr nicht an den neuen Trend der Erotik-Comics, obwohl es durchaus bemerkenswert ist, was man heutzutage öffentlich verkaufen kann. Noch vor wenigen Jahren wären Indizierungen und Prozesse gefolgt.

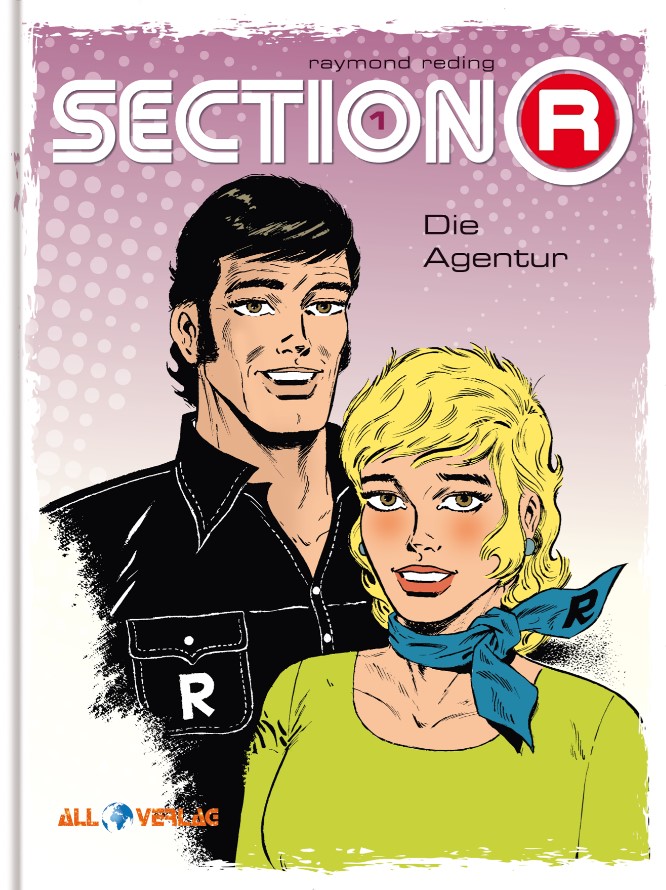

Ich möchte vielmehr auf einen Klassiker hinweisen, der nun wieder erhältlich ist: Section R von Raymond Reding. Damals im Koralle-ZACK waren einige Geschichten abgedruckt worden, allerdings nicht immer in der richtigen Reihenfolge. Die Albenveröffentlichung macht das jetzt besser. Die Stories handeln von einer Agentur mit zwei Partner*innen, die Missstände im Sport wie etwa Doping oder Wettbewerbsbetrügereien aufdecken. Der Geist der 60-er bestimmt die Zeichnungen und das Tempo, die Inhalte sind leider immer noch aktuell.

Eure Lieblinge

Zum Schluss wie üblich die Charts der Zugriffe:

Ganz oben steht Hägar. Der Beitrag aus dem Jahr 2022 hat auch in 2025 die meisten Leser*innen angezogen.

Platz 2 geht an den Rückblick auf 2024. Die Jahreszusammenfassung gibt eine gewichtete, persönliche Empfehlung.

2025 war wieder ein Asterix-Jahr. Die begleitende Berichterstattung erhielt über das ganze Jahr die drittmeisten Zugriffe.

Auf Platz 4 folgt der erste Erotiktitel: Thrax von Trif verknüpft eine Geschichte aus dem alten Rom noch expliziter mit sexuellen Handlungen als üblich, hat aber trotzdem noch eine sehr komplexe Handlung. Auf Platz 5 dann das beste ZACK: die Nummer 310. Fast alle Ausgaben sind hoch platziert, werden aber nicht einzeln aufgeführt.

Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen Der fünfte Band des Sammy und Jack Integrals, Band 3 der neuen Minimenschen Gesamtausgabe, der zweite Band der Djinn Sammelbände, Sgt. Kirk und Band 12 der zweiten Staffel von Michel Vaillant.

Wie immer also eine bunte Mischung. Für das kommende Jahr wünscht comix-online allen Leserinnen und Lesern einen guten Start, viel Erfolg und Gesundheit. Hoffentlich bleibt uns die Hoffnung auf eine friedliche, gerechte und erhaltenswerte Zukunft erhalten!

© der Abbildungen bei den jeweiligen Zeichner*innen und Verlagen